«Для начала надо убрать ядовитый стереотип — они «неполноценные»,

а ты — «полноценный»

Отец Владимир Архипов — священник движения «Вера и свет», объединяющего людей с особенностями развития, их семьи и их друзей в группы-общины, — о своем служении и внутреннем мире человека с ментальной инвалидностью

фото: Денис ЕМЕЛИН-ВИНОКУРОВ, Григорий КРАВЧЕНКО, из архива общин «Вера и свет»

— Первая российская община движения «Вера и свет» появилась почти 30 лет назад. Уже много десятилетий вы регулярно общаетесь с людьми с ментальными особенностями. Как вам видятся их личности? Как эти люди воспринимают мир?

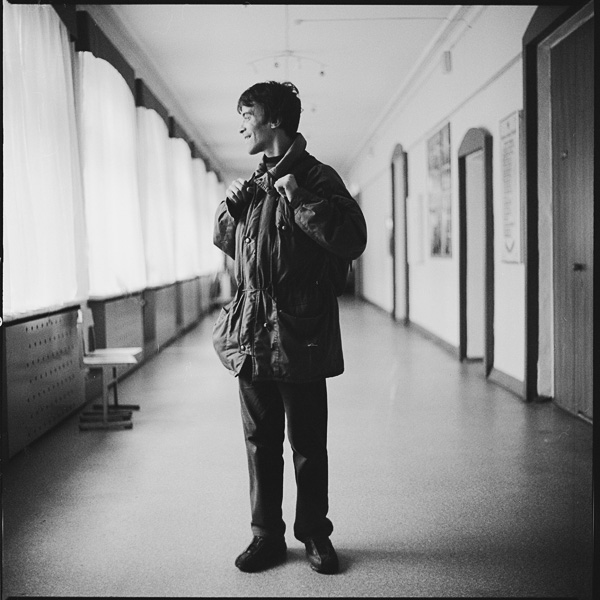

Отец

Владимир АРХИПОВ

Клирик храма Сретения Господня микрорайона Новая Деревня в городе Пушкино, ученик протоиерея Александра Меня и митрополита Антония Сурожского. Священник российских общин «Вера и свет», почти 30 лет окормляет людей с ментальной инвалидностью

— Все это время я сам задаю себе этот вопрос. Пытаюсь проникнуть в эту тайну, и у меня плохо получается. Чужая душа — потёмки. Даже люди сохранные не понимают и не знают глубины самих себя и друг друга. Психологам и духовникам только отчасти может приоткрыться душа человека.

Наше общение с ребятами и их родителями проходит под знаком праздника. Сами встречи общин «Вера и свет», разговоры, чтение, молитвы, песни, игры, размышления, чаепитие, церковные праздники, богослужение, — все обозначено этим духом. Возможно ли? Оказывается, возможно. Трудно, да. Не быстро, да. Но возможно благодаря тому, что начало таким встречам и такому пониманию человека в нестандартной ситуации коренится в отношении ко Христу. Если человек для себя полагает главной целью слышание Христа и следование за Ним, то постепенно невозможное прежде может стать возможным и даже желанным. Тогда в каждом приходящем на встречу начинает видеться образ и подобие Божие, а значит рождается отношение и искреннее, и радостное, и тёплое. Человек получает то, что и открывает в нём личностное начало. В этом-то и есть врачующий секрет. Кстати, обеих сторон. Как только на встрече общины люди перестают быть «функционерами» (зрителями, организаторами, учителями, учениками), — все входят в уникальный дух тайны единства, доверия, праздника. Наши встречи нельзя назвать «мероприятием», на них происходит нечто невидимое и таинственное, но ощутимое одинаково всеми участниками.

«Если нам хоть ненадолго удаётся преодолеть в себе испуг, страх, брезгливость, — вот это они чувствуют. Они понимают искренность»

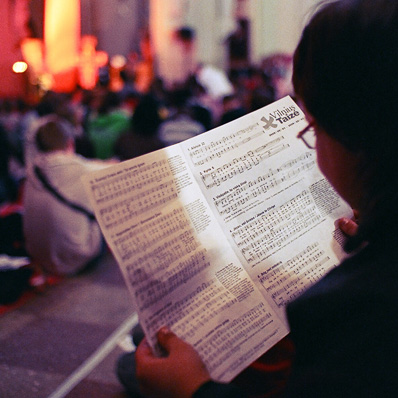

Конечно, у «особых» ребят внутри живут и бушуют (иногда неуправляемо) знакомые нам чувства и страсти. Но на подобных встречах приоткрывается личность и меняется отношение к миру, к людям, к себе. Мы приобретаем необходимый опыт открытости, доброжелательности, радости. А главное, ценности своей и другого в простом совместном проживании праздника. Программа праздника предельно проста: пение, танцы, чтение, размышления, хороводы, игры, молитвы, молчание, мини-спектакли по выбранным темам из Евангелия — «мимезисы». Язык и эмоции таких представлений понятны и выразительны для всех. Это как раз один из наших способов общения.

— А как вообще общаться с особенным человеком? О чём говорить?

— Можно однозначно сказать, чему они благодарны, что они ждут, чему они рады. Искренности! Каким бы образом мы с ними ни общались, но если нам хоть ненадолго удаётся преодолеть в себе испуг, страх (а у кого-то — недоверие или скепсис, брезгливость), — вот это они чувствуют. Они понимают искренность и правдивость. Если, встретив человека, удастся забыть в это мгновение о себе и вспомнить, что он послан как ответ на твои молитвы, то будет послан и нужный разговор.

«Вера и Свет» — движение, объединяющее людей с особенностями развития, их семьи и друзей в небольшие группы (общины). Каждая группа встречается раз в 2–3 недели. Российские общины «Вера и Свет» — ветвь от ствола большого древа, пустившего корни в более чем 75 странах мира. Движение зародилось во Франции в 1972 году. В Москве первые две группы появились в 1990 году. Цель движения — преодоление страха и недоверия большинства людей, общества и государства по отношению к людям с ментальными особенностями и их семьям; свидетельство о том, что отчуждение и депрессия могут быть преодолены.

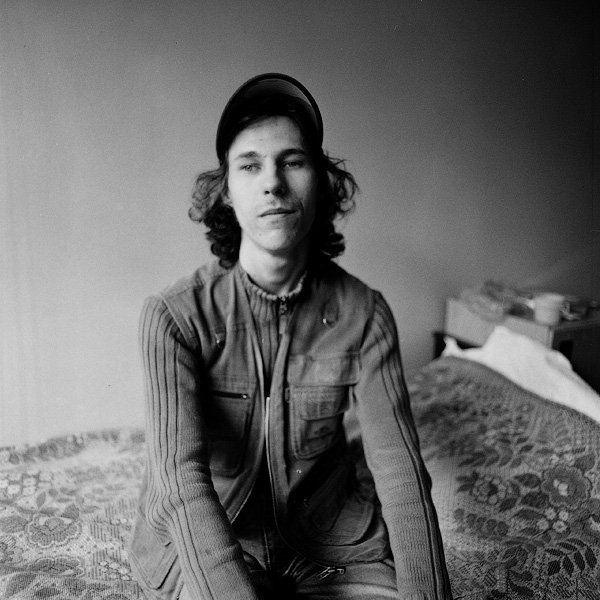

У нас в общине есть человек с глубоким аутизмом. На первых встречах он от всех бегал. В том числе и от меня — сторонился, отгораживался, внезапно появлялся, гордо мерил шагами коридор и исчезал. В контакт не входил. Я чувствовал к нему симпатию и сочувствие, находил в себе нечто общее с ним. Видел, что человек находится в страдании. Я понял, насколько я близок к нему. У нас стали возникать контакт, доверие, доброжелательность. Он стал не только кланяться, но и даже давать руку, говорить несколько слов своих наблюдений. Что является большой редкостью. Думаю, главное — найти в себе щедрость и посвятить лично ему или ей время, чтобы послушать, увидеть, побыть. И тогда найдутся несколько нужных, не общих, пустых, а уместных слов, которые необходимы в это мгновение. Инструкции и алгоритма не существует. Нужно творчество участия.

Ребята и родители ждут искреннего внимания. Им его не хватает, как и любому из нас. Только им в большей степени. Но чтобы они поверили в него, оно должно быть не стандартно, а индивидуально. Зачастую в таком скорбном состоянии они находятся именно потому, что, начиная с роддома и заканчивая сегодняшним днём, они живут в дефиците внимания, миролюбия, уважения, терпимости. Ведь чей угодно дух можно убить одним взглядом пренебрежения, высокомерия, просто холода. И мы все этого имеем достаточно много, нам всем не хватает хотя бы раз увидеть в чьих-то глазах не любопытство или жалость, а искренний интерес, доброту.

— Каков ваш опыт общения с людьми с синдромом Дауна?

— В общине города Пушкино был Саша — умный, начитанный парень. Он всё время мечтал стать священником, просил помогать в алтаре, в храме. Мы общались несколько лет, потом его забрали из Пушкино к родственникам… Много лет назад у нас был Гриша. Потом он уехал в Германию с помощью друзей движения «Вера и свет», ему там обеспечили человеческие условия жизни, воспитателя, появились люди, которые о нём заботятся. А тут он бы погиб, потому что бабушка у него умерла. Есть ещё очень симпатичный мальчик, ему лет 8-7…

Люди с синдромом Дауна — не глупые и не бестолковые, как до сих пор думают некоторые. Они много читают, помнят, терпеливы. Чтобы войти в их мир, необходимо снять с себя колючую чешую страхов, предубеждений. С ними можно общаться, дружить, разговаривать и понимать друг друга. В отличие от спартанцев, Бог не делает выборку: здоровые — направо, больные — налево. Бог принимает каждого, кто рождается. Подход только такой — увидеть в каждом образ Божий, ведь этот человек пришёл в мир не от сатаны, а от Бога. Подход уважительный, не пренебрежительный, заинтересованный, снисходящий — не в смысле идущий свысока, а снисходящий со своей надуманной высоты и доходящий до конкретного реального человека, не теряющий при этом искренности и человечности.

«Перед нами стоит огромная перспектива возрождения через принятие ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

Нам самим не хватает их даров, — того, что может пробудить в нас любовь. Это не уродство, не юродство, когда человек может быть благодарен тому, кто позволяет тебе послужить ему, помочь ему, уступить ему, простить его. Если так относиться (а это будет правдивое отношение), то тогда, действительно, идёт взаимообмен — равноценное дарение любви.

Узнайте больше о том, как живут люди с синдромом Дауна и о том, как мы поддерживаем их

ПОДПИСАТЬСЯ!Остановись перед человеком на мгновение, которое принадлежит ему, — и придет понимание, что можно или нужно ему сделать или сказать. Ты можешь что-то сделать, нечто прочитать, сказать, прикоснуться, спросить. Оба в это мгновение будут рождаться в любви. Как ни странно, благодаря этому ты становишься человеком. Ты можешь, впрочем, ещё и хвалиться, гордиться, кичиться этим перед собой и другими (одна рука, наперекор Евангелию, будет знать, что делает другая), а тот даже не подозревает, он просто присутствует, принимает тебя и дает тебе свою надежду на твою минуту для него.

— Но сколько же людей плачут от одиночества, от того, что они не замужем или не женаты…

— Да, много. И эта проблема тоже вечная и очень непростая. Но, как и все другие, либо её решать, либо плакать и жалеть себя, что она не решается. Есть много советов и рекомендаций, но, как и с проблемными детьми, — чужую беду рукой разведу. Но все же, чтобы решать проблему одиночества, нужно в первую очередь не её решать, а отношение к ней. Если она поставлена во главу угла, то она может никогда не решиться или плохо решиться. А если найден смысл жизни больше, чем «не-одиночество», больше, чем супружество и даже больше, чем материнство, — то она решится лучшим образом, даже если человек останется один. Вопрос очень емкий и требует емкого обсуждения. Можно повторить известную фразу: с Богом человек не бывает одинок, даже если он один, — но к этому человек должен прийти собственным опытом. На самом деле большинство не хотят решать проблему одиночества серьезно. Чаще всего одинокие хотят реализовать своё представление о «не-одиночестве» — заполнить хоть кем-то, хоть чем-то. А закон Божий — неотменим: начни с малого, Господь даст тебе больше. Если ты в той или иной ситуации, или деле, или с человеком, в буднях или праздниках — рискнёшь проявлять мысли, слова, знаки любви и сделаешь их своими, забудешь о своем одиночестве, как о беде, — Господь обязательно тебе даст большее, если увидит, что ты готов. Он чрезвычайно радивый управитель своего мира, он не разбрасывается кадрами.

«Вера и свет», детские дома, дома для престарелых — они могут стать путем для очищения и исцеления нашего общества, а не обузой. Чем меньше общество уделяет внимания и заботы особым людям, инвалидам, больным и учреждениям для них, — тем быстрее деградирует все общество. Да, не каждый возьмёт человека с особенностями домой, но отношение — оно может быть другим. В начале 90-х, когда я искал спонсоров для нашей общины, многие удивлялись — этим инвалидам ещё и деньги давать?! Люди искренне обижались. А для государства они вообще были и остаются обузой. Люди не понимают, что отношение к инвалидам — это уровень нашей цивилизации. И если мы предоставляем им болото, значит в таком же нравственном болоте все мы сами и будем находиться.

Перед всеми нами, перед обществом и государством, стоит огромная, не решающаяся пока проблема. Перед нами — возможность возрождения и обновления внутренней культуры народа через принятие инвалидов, отверженных, слабых, «малых сих». А у нас даже с выдачей инвалидности сделали всё возможное, чтобы у кого можно — отобрать и кому можно — не дать. Пока мы, люди, на это не посмотрим другими глазами, нам хлебать и хлебать последствия всякого рода зла. И в своей душе, и в душах наших детей. Потому что, если не будет сочувствия, сопереживания, сострадания, милосердия, терпимости, уважения — не спонсорства, не копеечных пенсий и неработающих пандусов, а душевного внимания — нам не сдвинуться с места. Мир наполнен теми, кто ждёт помощи от тех, кто живет пока только для себя.

— Какие имена, книги, встречи повлияли на ваше отношение к людям с инвалидностью?

— Для меня было уроком отношение отца Александра Меня к этой сфере. Через какое-то время общения с ним я узнал, что он, не афишируя, опекает и материально, и духовно, приезжает причащать несколько человек с очень тяжёлыми мозговыми и интеллектуальными нарушениями. Вообще, очень характерно было его отношение к «малым сим», людям страдающим, отверженным, слабым, забытым. Он как-то всегда оказывал поддержку слабому, одинокому, обиженному. Знаете, ведь Господь, если осуждают кого-то, — то Он с тем, кого осудили, а не с тем, кто осуждает. Он идет к малым и слабым, но за Ним идут сильные.

Ну, а еще на отношение к людям с особенностями влияли встречи с самими этими людьми. Я помню, как лет 60 лет назад я ехал в электричке и напротив меня сидел, как я сейчас понимаю, как раз такой человек. Я испугался. Я не понял, кто это такой, и мне было не по себе. Потом, спустя 30 лет, когда я уже был немножко более разумный, у меня при таких ситуациях возникала некая жалость, но и страх оставался. Я видел этих людей на дороге, на улице, в магазинах, всё время просто сжималось сердце, я видел родителей, которые стремились быстрее пронестись по дорогам Москвы, лишь бы их кто-то не обругал, не напугал словом или взглядом, насмешкой. Вот это всё и учило — страх и неловкость этих матерей, потому что им надо было перевозить ребёнка из лечебного центра в больницу, в поликлинику. Как делились опытом сами мамы, для них эти поездки были ужасом, они мечтали об одном: быстрее захлопнуть дверь квартиры от любопытных испуганных взглядов. Это и было, пожалуй, главным побуждением для того, чтобы начать что-то делать. Но что именно, я не знал, пока не встретился с Жаном Ванье.

— С каких текстов вы бы посоветовали начать знакомство с Жаном Ванье тому, кто впервые слышит это имя?

— У него есть замечательная беседа о прощении. Прощение — это очень важное явление, событие, переживание. Необходимый разговор, для тех, конечно, кто не считает себя совершенно безгрешным. Есть книжка «Бог тебя любит», есть книжка об общине. Еще посмотрите «Десять правил жизни Жана Ванье», в которых он говорит об отношении человека к миру, к жизни, к самому себе. Он говорит это накануне смерти, на пороге 90-летия.

— Отец Владимир, вы много лет служили литургии, в которых участвовали люди с ментальными особенностями. Как они относятся к молитвам, к богослужению?

— Все наши ребята с особенностями — очень разные. На том или ином уровне они участвуют и в молитве. Причем это зависит и от того, насколько входят в эту молитву их «сохранные» друзья — действительно ли молитва не вычитывается, а внутренне проживается. Если человек молится сердцем, находясь на земле, в меру сил устремляется к Небу, а не тонет в суете и озабоченности, то сбываются слова Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Христос не сказал, что будет там, где соберутся двое или трое нормальных, интеллектуально-сохранных, — нет, просто «двое» или «трое». Просто те, кто стремится к Нему.

Наши ребята, в той или иной степени, отдают себе отчёт, что их приглашают не просто на чаепитие, а на общение, на молитву, на мимезис на Евангельскую тему или на встречу с друзьями. Что в этот момент они переживают? Я думаю, они в этот момент понимают, что совершается некое таинственное событие вместе с тем, кого мы называем «Бог». Вот мы с вами сидим, беседуем, — но уверены ли вы, что знаете, что происходит во мне, когда я говорю «Бог», «вера» или «любовь»? А я не могу быть уверенным, что знаю, что происходит в глубинах вашей души. Мы предполагаем что-то, но никогда, сколько бы ни пытались формализовать это какими-то словами, не можем судить о нюансах, о том, что умалчивается. Я думаю, что самое главное из того, что человек переживает во время молитвы, чтения слова Божьего, — не формализуемо, не передаваемо.

И вот что еще могут переживать эти люди. Сколько за это время я ни служил с ними литургию, — это всегда особая литургия. Это особое чувство невидимого присутствия Воскресшего. Нередко у меня было ощущение, что Он незаметно ходит между нами, между стоящими или сидящими, между этими рядами, подходит к каждому человеку, невидимо объединяет нас своим присутствием и напоминает: вы собрались не зря!

Я очень благодарен этим ребятам, и меня совершенно не смущает шум, грохот, крик, писк, визг, хождение на наших службах. Христос пришёл в такой мир, где царит шум, грохот, суета, торговля, болтовня. Но у ребят это не является сознательным богохульством, сознательным пренебрежением и тупостью души. А у нас, «нормальных», это иногда может быть именно так…

Чувствуют ли они литургию? Имеет ли смысл служить для них? Имеет смысл, и да — чувствуют!

— Участвуют ли люди с особенностями в исповеди?

— Большинство из них тянутся к тому, чтобы над ними хотя бы просто прочитали разрешительные молитвы. А есть среди них и те, кто вполне по делу называет то, что они переживают, — и не по подсказке мамы. И что интересно, в отличие от «нормальных» детей их «я не слушаюсь маму» переживается гораздо острее. Многие говорят по существу, а кто не может говорить, подходит сознательно под разрешительную молитву. Я не считаю это лишним. Но каждый раз смотрю по обстоятельствам. Иногда провожу общую исповедь для всех собравшихся. Конечно, она разная с учетом собравшихся.

Они испытывают ощущение иного мира, они ищут его, стремятся к нему. Они, естественно, переживают чувство стыда. Они слышат голос совести. Есть среди них люди абсолютно закрытые, не умеющие говорить, и за них я не могу сказать, что же они переживают, — но большинство тянется к этим службам, и не потому, что их гонит мать. Они отличают Литургию и Причастие от каких-то других встреч и событий.

Самое главное, что Господь — Он их принимает, Он не считает нас с вами выше и достойнее их. И Он через них — вот тоже очень важный момент! — говорит нам нечто. Важно уметь считывать и слышать. А для этого надо, наверное, просто с ними проживать что-то, чаще общаться, вдумываться, и никогда не играть роль друга, спонсора, учителя, массовика-затейника. Для начала надо просто убрать ядовитый стереотип — они «неполноценные», а ты — «полноценный». Ты оказываешь им милость, а они должны быть благодарны, что ты подарил им конфетку.

— Вы общаетесь еще и с воспитанниками детских домов…

— Да, к нам приезжают люди, которые были в детских домах, а потом перешли в дом для престарелых, некоторые уже лет двадцать пять к нам приезжают. Некоторые из них попадают в приходы, где их включают в жизнь прихода — пением на клиросе, чтением, еще различными церковными делами. И всё это, наверное, правильно. Но это — одна жизнь. А когда с ними разговариваешь по-человечески, когда с ними общаешься, пытаешься прожить, насколько это возможно, их страдание, брошенность, ненужность, — то тогда понимаешь, что они находятся в гораздо большей степени отверженности, чем «веросветские». «Веросветские» хотя бы дома живут, а там, в доме престарелых, они вообще никому не нужны. Представьте: 19-летний человек — в дом престарелых. На всю жизнь.

И когда с ними говоришь, не снисходя к ним, не упрощая до потери сути веры и таинств, а пытаясь вникнуть в их состояние, прочувствовать вместе с ними единство перед Истиной… Необходимо избегать предельного упрощения и низведения веры до небылиц и сказок о чудесах, страхах, наказаниях и грехах. Тогда они это чувствуют, и отзываются, хотя у многих из них тоже есть ментальные особенности. Но если тебе действительно удастся увидеть в таком собеседнике человека — такой взгляд они точно понимают.

— Какова реакция людей, вдруг встретившихся с диагнозом — своего ребенка, близкого? С какими чувствами вам обычно приходится сталкиваться? Часто ли бывает принятие, часто ли — ропот на жизнь, на Бога?

— Всех неизбежно мучают вопросы при встрече со злом: за что, зачем, почему мне, наказание это или благословение? Одних эти вопросы могут увести от Бога, других — привести. Одни будут обвинять либо себя, либо других (врачей, предков, Адама либо Бога). Какие бы вопросы не возникали, ответы на них лучше всего находить в личном опыте проживания страдания в диалоге с Богом.

Главное — не учить страдать страдающих, болеть болеющих, умирать умирающих, ибо в таких ситуациях нужны не наставления, а любовь. Как помочь? Искать совета у Того, Кто знает, что такое страдание и любовь.

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

В ПОЛЬЗУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИНДРОМ ЛЮБВИ»

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

РАЗОВОЕ

Банковской картой

Apple/Google Pay

Apple/Google Pay

100

500

2000

другая сумма

ПОМОЧЬ!

100

500

2000

другая сумма

ПОМОЧЬ!

Если пожертвование не проходит

Отправьте SMS-сообщение на номер 3443 со словом СИНДРОМ и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования в рублях.

Например: СИНДРОМ 300

Для завершения пожертвования, отправьте, пожалуйста, подтверждение в ответ на СМС от оператора связи. Без этого шага Ваше пожертвование не будет переведено на счёт фонда.

Перечисляя пожертвования, Вы принимаете условия публичной оферты фонда

Допустимый размер платежа — от 1 до 15 000 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3443 – бесплатно. Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, Тинькофф Мобайл.

Услуга доступна абонентам сотовых операторов:

Договор оферты МТС ограничение 16+ Договор оферты Билайн Договор оферты МегаФон Договор оферты Теле2 Договор оферты Yota Договор оферты Тинькофф Мобайл

Лимиты:

Минимальная сумма одного платежа – 1 рубль

Допустимый баланс после платежа – 0 рублей

Максимальная сумма единовременного платежа, а также лимит платежей абонента в сутки/месяц устанавливается банком.

Комиссия с абонента — 0%

Мобильные платежи осуществляются через сервис MIXPLAT — лидера в сфере мобильной коммерции в России.

Отправьте СМС на короткий номер 900. Со словом Cиндром и суммой, которую вы хотели бы пожертвовать.

Например, Cиндром 100.

Для завершения пожертвования отправьте, пожалуйста, код подтверждения, который Вы получите от банка в ответ на Ваше СМС. Без этого шага Ваше пожертвование не будет переведено на счёт фонда.

Перечисляя пожертвования, Вы принимаете условия публичной оферты фонда

Чтобы осуществить пожертвование, необходимо войти в личный кабинет Сбербанк онлайн на компьютере или мобильном устройстве и выбрать вкладку ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ.

В строке поиска введите Синдром любви и нажмите кнопку НАЙТИ – в результате поиска появится наш фонд. Кликнув на него, вы увидите форму перевода пожертвования, которую необходимо заполнить.

В поле «Назначение» укажите «Благотворительное пожертвование». Для завершения перевода вам нужно будет подтвердить платеж с помощью пароля из СМС.

В личном кабинете Сбербанка Онлайн вы можете оформить регулярное пожертвование в фонд «Синдром любви». Для этого войдите в Личный кабинет на компьютере или мобильном устройстве.

На главной странице справа выберите МОИ АВТОПЛАТЕЖИ - ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОПЛАТЁЖ. Далее в строке поиска введите Синдром любви и нажмите кнопку НАЙТИ – в результате поиска появится наш фонд. Нажав на него, вы увидите форму перевода пожертвования, которую необходимо заполнить – имя, фамилию, сумму и удобную для вас дату ежемесячного списания.

Вы можете полностью управлять процессом ежемесячного перечисления пожертвований в фонд: изменять сумму и дату пожертвования, а также отменить его в случае необходимости.

Друг круга

Корреспондент «Термоса» изучила керамические мастерские Москвы и Петербурга, в которых работают люди с особенностями. И открыла целую вселенную, запечатленную в тарелках

Соколиная охота

Скрипящий южный блюз и идеально выбранная интонация: каждая фраза, запущенная кем-то из персонажей, – что твой выстрел из дробовика. В российский прокат выходит «Арахисовый сокол» — фильм, главную роль в котором исполнил Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна

Друг круга

Корреспондент «Термоса» изучила керамические мастерские Москвы и Петербурга, в которых работают люди с особенностями. И открыла целую вселенную, запечатленную в тарелках

Соколиная охота

Скрипящий южный блюз и идеально выбранная интонация: каждая фраза, запущенная кем-то из персонажей, – что твой выстрел из дробовика. В российский прокат выходит «Арахисовый сокол» — фильм, главную роль в котором исполнил Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна

Мегафон

Мегафон  МТС

МТС Билайн

Билайн Теле2

Теле2 Йота

Йота ТинькоффМобайл

ТинькоффМобайл